L’histoire des urnes : du rituel ancien au monument commémoratif contemporain

Les urnes funéraires possèdent une histoire longue et fascinante, qui s’étend sur plusieurs millénaires et à travers de nombreuses civilisations. Ce qui n’était à l’origine qu’un simple moyen de conserver les cendres d’un défunt est devenu, au fil du temps, un symbole personnel d’amour, de souvenir et de lien éternel.

L’urne raconte non seulement l’histoire de la personne disparue, mais aussi celle de la société, de la religion et de l’art de son époque.

Dans cet article, nous retraçons l’évolution des urnes, des premiers exemples préhistoriques aux créations modernes d’aujourd’hui. Nous découvrirons comment les formes, les matériaux et la symbolique ont évolué au fil des siècles et ce que cela révèle sur notre rapport à la vie, à la mort et à la mémoire.

Les origines : le feu comme passage entre la vie et la mort

La crémation est l’un des rites les plus anciens de l’humanité. Des découvertes archéologiques indiquent que la pratique de la combustion des corps remonte à plus de 20 000 ans. Dans de nombreuses cultures anciennes, le feu représentait un élément purificateur : une force de transformation libérant l’âme du corps terrestre.

Les plus anciennes urnes connues ont été retrouvées sur le site archéologique de Jiahu, dans la province du Henan en Chine, et datent d’environ 7000 av. J.-C.. Ces premiers récipients en céramique étaient utilisés lors de rites funéraires et comptent parmi les plus anciens exemples d’objets similaires à des urnes associés à des restes humains. En Europe, les premières urnes n’apparaissent que beaucoup plus tard, durant le Néolithique final et l’âge du bronze, notamment en Europe centrale et dans la vallée du Danube. On y enterrait les urnes dans de vastes « champs d’urnes », de véritables cimetières composés de centaines de pots en terre contenant les cendres des défunts.

La culture des champs d’urnes (vers 1300 - 750 av. J.-C.) doit son nom à cette pratique. Elle s’étendait sur une grande partie de l’actuelle Allemagne, de l’Autriche, de la Tchéquie, de la Hongrie et des Pays-Bas. L’urne n’était pas seulement un récipient : elle symbolisait la transition entre le monde des vivants et celui des morts. Sa forme circulaire représentait l’éternité et la renaissance , un motif qui reviendra sans cesse au fil des âges.

L’Antiquité : honneur, statut et immortalité

Avec l’essor des civilisations méditerranéennes, la crémation prit un sens nouveau. En Grèce antique comme à Rome, brûler les corps devint un geste d’honneur et de respect, réservé notamment aux soldats et aux personnages de haut rang.

Les urnes grecques : art et symbolisme

Entre 1000 et 300 av. J.-C., les Grecs confectionnaient des urnes en céramique décorées de scènes mythologiques, de dieux, de héros ou de processions funéraires. Ces urnes, appelées lekythoi, étaient déposées près des tombes ou dans les temples.

Les Grecs croyaient que l’âme continuait d’exister dans un autre monde ; l’urne servait alors de lien tangible entre ces deux sphères, un vase de mémoire marquant le passage de la vie à l’éternité.

Les urnes romaines : pouvoir et monumentalité

Les Romains reprirent cette tradition mais lui donnèrent une dimension plus architecturale. À partir du Ve siècle av. J.-C., ils réalisèrent des urnes en marbre, albâtre ou bronze, placées dans de somptueux columbariums , des galeries ou des murs percés de niches renfermant des centaines d’urnes.

Les familles aisées faisaient graver sur leurs urnes les noms, origines et titres des défunts, affirmant ainsi leur statut et leur identité au-delà de la mort.

Le poète Virgile décrivit l’urne comme « le vase où repose l’éternité », soulignant ainsi la profondeur symbolique de cet objet, entre beauté, honneur et mémoire.

Le Moyen Âge : de l’interdit à la redécouverte

Au Moyen Âge, la crémation disparut presque totalement en Europe. L’Église catholique considérait cette pratique comme païenne, car elle croyait en la résurrection du corps au jour du Jugement dernier. L’inhumation devint la norme, et l’usage de l’urne tomba dans l’oubli.

Dans certaines régions notamment en Scandinavie et en Europe de l’Est la tradition perdura toutefois. Les Vikings, par exemple, brûlaient leurs morts sur des bûchers ou à bord de navires funéraires, puis recueillaient les cendres dans des urnes de pierre ou de métal placées dans des tombes. Pour eux, le feu ne signifiait pas destruction, mais passage vers le Valhalla, le royaume des héros.

Dans le reste du continent, l’urne fut remplacée par d’autres symboles : la croix, la tombe ou les reliques, qui représentaient la foi et la mémoire dans la tradition chrétienne.

Le XIXe siècle : science, hygiène et redécouverte

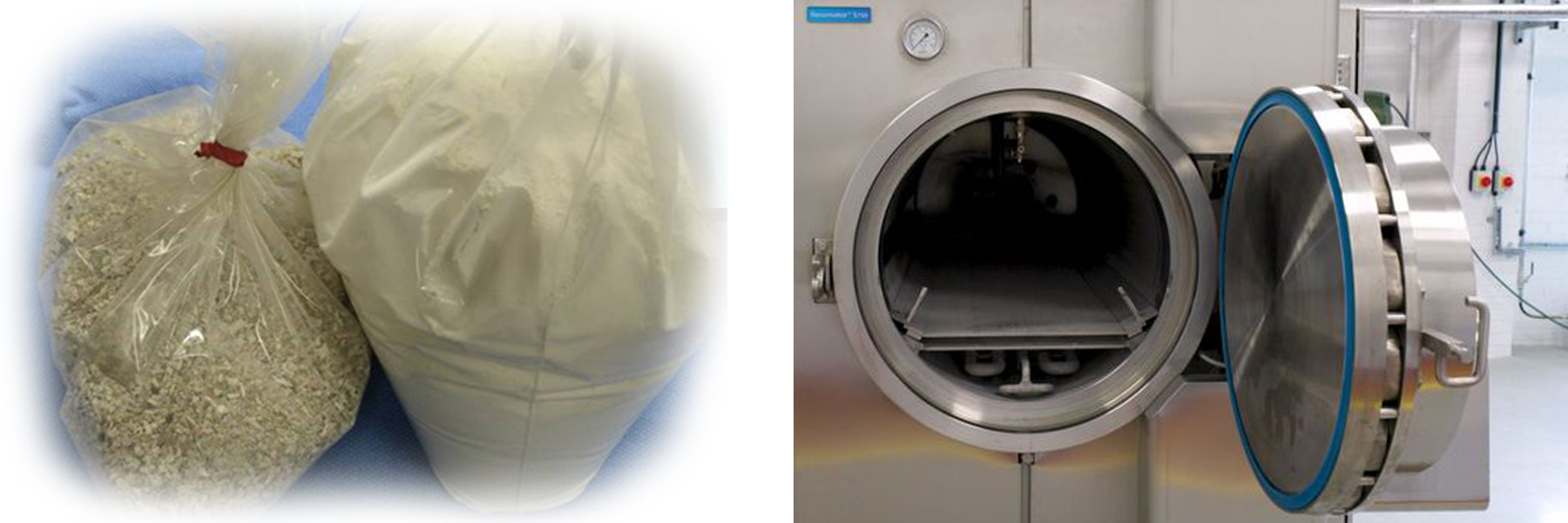

Il fallut attendre le XIXe siècle pour que la crémation retrouve une place dans les pratiques funéraires occidentales. Dans les villes industrialisées, les cimetières surpeuplés et les épidémies rendaient les enterrements problématiques. Les médecins et les réformateurs hygiénistes proposèrent alors la crémation comme alternative moderne et sanitaire.

La crémation moderne naquit en Italie dans les années 1870 grâce au docteur Ludovico Brunetti, inventeur de l’un des premiers fours crématoires à combustion contrôlée. Sa démonstration lors de l’Exposition universelle de Vienne en 1873 fit sensation.

Peu après, d’autres pays suivirent : l’Allemagne (1878), le Royaume-Uni (1885) et la France (1889), où le premier crématorium fut construit au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

En Belgique, le premier crématorium ouvrit ses portes à Vilvorde (Vilvoorde) en 1933, marquant un tournant dans l’histoire funéraire du pays.

Au Canada, la première crémation documentée eut lieu à Montréal en 1902, suivie de la construction du premier crématorium officiel à Toronto en 1903.

Avec le retour de la crémation, l’urne réapparut. D’abord sobre, souvent en métal ou en céramique, elle devint rapidement un objet de design et de symbolisme. Artistes et architectes en firent un objet à la fois fonctionnel et esthétique, reflet de l’esprit de leur époque : simplicité, dignité et progrès. Le XXe siècle : personnalité et expression

Au XXe siècle, le rôle de l’urne changea encore. D’un objet anonyme conservé dans une niche, elle devint un mémorial personnel, permettant de garder le souvenir du défunt au plus près de soi.

Nouveaux matériaux et styles

L’industrialisation et les courants artistiques modernes diversifièrent les matériaux :

- La céramique évoque la chaleur, la maison, la connexion à la terre.

- Le bronze symbolise la force, la dignité et la permanence.

- Le verre traduit la lumière, la transparence et la spiritualité.

- La pierre naturelle incarne la stabilité et l’éternité.

En Asie, les urnes gardèrent leur dimension spirituelle, souvent décorées de motifs bouddhistes ou hindous. En Europe, elles devinrent parfois de véritables œuvres d’art signées de sculpteurs ou de designers.

Du collectif à l’individuel

Alors que les rituels funéraires étaient autrefois profondément religieux et communautaires, le XXe siècle vit émerger un souvenir plus intime et personnel. Les familles choisirent de plus en plus librement comment et où conserver l’urne : à la maison, dans un columbarium ou sous la forme d’une dispersion symbolique.

L’urne devint un symbole d’amour individuel plutôt qu’un objet strictement religieux.

L’époque contemporaine : art, design et sens

Au XXIe siècle, l’urne est devenue un objet où se rencontrent l’art, l’émotion et le savoir-faire. Les créateurs contemporains la conçoivent comme une œuvre à part entière, porteuse d’identité et de mémoire.

Urnes design : la forme au service de l’émotion

De nombreuses urnes modernes ressemblent à des sculptures : formes minimalistes en métal, œuvres de verre jouant avec la lumière ou lignes inspirées de la nature.

Quelques exemples de symbolique contemporaine :

- Une urne en forme de cœur incarne l’amour et la connexion éternelle.

- Une urne papillon représente la transformation et la liberté.

- Une urne en forme de feuille ou d’arbre évoque le cycle de la vie.

- Une urne en goutte de larme symbolise la tristesse, la consolation et la force du souvenir.

- Une urne oiseau exprime la liberté, le détachement et le voyage de l’âme.

La personnalisation s’est aussi développée : gravures de noms, empreintes digitales, photos ou symboles intimes rendent chaque urne unique. Ainsi, elle devient un objet d’art personnel, porteur de réconfort.

Durabilité et innovation

La durabilité occupe désormais une place essentielle. Les urnes biodégradables en sable, sel, amidon de maïs ou papier répondent à un désir croissant de retour à la nature.

Certains artistes créent des urnes hybrides, combinant fonction et émotion : urne-photophore, urne-cadre ou urne-sculpture, intégrée avec délicatesse dans le quotidien.

La symbolique constante de l’urne

À travers les époques, les formes et matériaux ont évolué, mais la symbolique de l’urne demeure universelle. Elle incarne trois idées fondamentales :

- La préservation : elle garde ce qui est précieux , les cendres, l’essence de la vie.

- La transition : elle marque le passage du corps à l’esprit, de la terre à l’éternité.

- Le souvenir : elle offre un lieu tangible où l’amour et la mémoire se rejoignent.

Sa forme arrondie exprime l’unité et l’infini. Le couvercle symbolise la protection : la sauvegarde de ce qui ne doit pas être perdu. Même les urnes les plus modernes conservent cette profondeur symbolique.

Les urnes à travers les cultures

L’histoire des urnes est aussi celle de la diversité humaine. Chaque civilisation lui attribue un sens particulier, selon ses croyances et ses traditions :

- Au Japon, les urnes en porcelaine sont déposées dans des temples ou des sépultures familiales, dans une atmosphère d’harmonie et de sérénité.

- En Inde, les cendres sont le plus souvent dispersées dans le Gange, mais de petites urnes peuvent en conserver une partie symbolique.

- En Amérique latine, les urnes colorées aux motifs folkloriques unissent la vie et la mort dans une même célébration.

- En Scandinavie, les urnes contemporaines privilégient la simplicité et la nature : bois, pierre, céramique aux tons doux.

Ces différences rappellent que la mort est universelle, mais que chaque peuple trouve sa propre manière d’honorer la mémoire et de célébrer la vie.

L’avenir des urnes : technologie et émotion

L’histoire de l’urne continue de s’écrire. Les nouvelles technologies transforment notre façon de nous souvenir :

les urnes avec codes QR mènent à des pages commémoratives en ligne ;

certaines urnes lumineuses diffusent une douce lueur au crépuscule.

L’impression 3D permet désormais de créer des urnes entièrement sur mesure, inspirées d’un paysage aimé ou d’un symbole personnel.

Mais malgré ces innovations, le sens reste inchangé : qu’elle soit une simple poterie ou une œuvre d’art en bronze, l’urne demeure un symbole d’amour, de mémoire et de lien.

Conclusion : l’urne, miroir de l’humanité

Observer l’histoire de l’urne, c’est contempler celle de l’humanité elle-même. Elle reflète nos croyances, nos arts, notre rapport à la vie et à la mort.

Des premières urnes des champs préhistoriques aux créations contemporaines, une même ligne traverse le temps : le besoin de conserver une trace tangible de ceux que nous aimons.

À travers les siècles, l’urne reste le miroir silencieux de notre humanité, un symbole d’amour et de souvenir qui transcende le temps.

Souhaitez-vous en savoir plus sur la symbolique et le savoir-faire qui se cachent derrière les urnes modernes ? Lisez aussi nos articles sur :

- Une urne funéraire peut-elle être personnalisée, sur mesure ou gravée ?

- Urnes funéraires sur mesure : plus qu'une simple urne, une urne avec une âme

- Pourquoi choisir des urnes statuettes ? Urnes uniques et artistiques pour les cendres

- Qu'est-ce qu'une urne funéraire Bios ? Un souvenir durable de vos proches

- Le tatouage qui demeure : une urne funéraire tatouée comme souvenir éternel

- Urne funéraire de football - un hommage particulier pour chaque passionné

- Législation sur la conservation des urnes funéraires en France | Guide complet